福建华南女子职业学院是福州大学城唯一的一所民办高职院校,前身为创办于1908年的私立华南女子文理学院,是全国第一所具有国家承认学历教育招生资格的全日制民办女子普通高等学校,学制三年。

学院分为旗山校区和烟台山校区两个部分,占地230亩,建筑总面积8.1万平方米,教职员工200人,在校生 3800人。学院自复办以来,办学规模不断扩大,综合实力逐渐增强,实现了内涵式发展、跨越式发展。现有5个系部,下设学前教育、应用英语(少儿英语方向)、食品营养与检测、食品营养与卫生、家政服务与管理、老年服务与管理、服装与服饰设计、建筑室内设计、工程造价、数字媒体艺术设计、艺术设计、旅游管理、酒店管理、会展策划与管理、空中乘务、国际经济与贸易、商务英语(跨境电商方向)、商务经纪与代理、会计、公共事务管理(文秘与公关方向)、移动商务等23个专业。

学院始终坚持不以营利为目的,重视保持自身的办学特色与教育质量。本着“培养一个好女子,造就一个小家庭,和谐一个大社会”的办学理念,学院传承“受当施”精神,围绕妇女、儿童、老年人群体优先设置与现代服务业相关的应用型专业,与福建产业结构调整转型升级相适应,培养生产、建设、管理、服务一线的高素质的行业、区域性技术技能型人才。2008年11月,学院以良好的成绩通过了教育部高职高专人才培养工作水平评估。2011年初,学院被确定为教育部非营利民办高校办学制度改革试点项目单位。2013年,学院完成事业单位法人登记。2015年,学院通过了第二轮高职高专人才培养工作评估。2017年,学院被评为首批“福建省家庭服务职业培训示范基地”。学院现有省级精品专业2个,省级示范专业2个,省级财政支持的实训基地1个,省级精品课程3门,省级教学名师1人,省级教学成果2项。

学院曾获得 “中国民办教育创新与发展贡献奖”、“全国先进民间组织”、“全国五四红旗团支部”、第十一届、第十二届 “福建省文明学校”、福建省先进基层党组织等荣誉称号。学院理事长陈钟英、校教学督导马秀发被评为“福建省杰出人民教师”。学院外籍教师Betts获得“国家友谊奖”、5位外籍教师获得“福建省友谊奖”。

学院创办以来,得到省市政府的大力支持,习近平、贾庆林、贺国强、李岚清、陈慕华、雷洁琼、陈明义、汪毅夫等国家和省领导都曾来院视察、指导工作。习近平总书记还留下了“巾帼不逊须眉,华南女杰辈出”的题词。

办学理念:

培养一个好女子,造就一个小家庭,和谐一个大社会

办学宗旨:

传承“受当施”精神,育成健全人格

培养职业女性,服务经济社会发展

办学定位:

遵循女性成长成才规律,开展服务民生的职业教育。与福建产业结构调整转型升级相适应,培养生产、建设、管理、服务一线的高素质的行业、区域性技术技能型人才,服务于企业,特别是中小微企业。

专业设置:

围绕妇女、儿童、老年人群体优先设置与现代服务业相关的应用型专业,兼设其他门类专业,适时调整、优化专业结构。

第一章 毕业生就业创业基本情况

学院通过教育部全国高校毕业生就业管理与监测系统、福建省毕业生就业公共网、福建省离校待就业登记系统三个网络系统对学生的就业率、就业单位性质、就业地区流向等进行统计分析。2017年6月-11月,学院对毕业生进行就业质量跟踪调查,反映了毕业生的就业满意度、专业对口率、就业稳定性等;对用人单位开展的满意度调查,客观反映用人单及对学院毕业生的满意度及对学院教育教学质量评价等,具体情况如下:

一、毕业生规模与结构

1.毕业生人数及性别比例

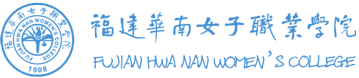

学院2017届设有文化教育、旅游服务、国际事务管理、艺术设计和健康服务5个系,下设食品营养与检测、家政服务、老年服务与管理、应用英语、国际经济与贸易、商务英语、商务经纪与代理、公共事务管理、涉外旅游、酒店管理、会展策划与管理、纺织服装类(服装设计)、艺术设计、多媒体设计与制作、会计电算化、工程造价和室内设计等17个专业。2017届毕业生937人。其中文化教育系毕业生85人,占毕业生总人数的9.07%;国际事务管理系毕业生300人,占毕业生总人数的32.01%;旅游服务系毕业生133人,占毕业生总人数的14.19%。健康服务系毕业生65人,占毕业生总人数6.93%,艺术设计系毕业生354,占毕业生总人数37.79%。2017届各系部毕业生人数分布如图1-1所示。

图1-1 2017届各系部毕业生人数分布

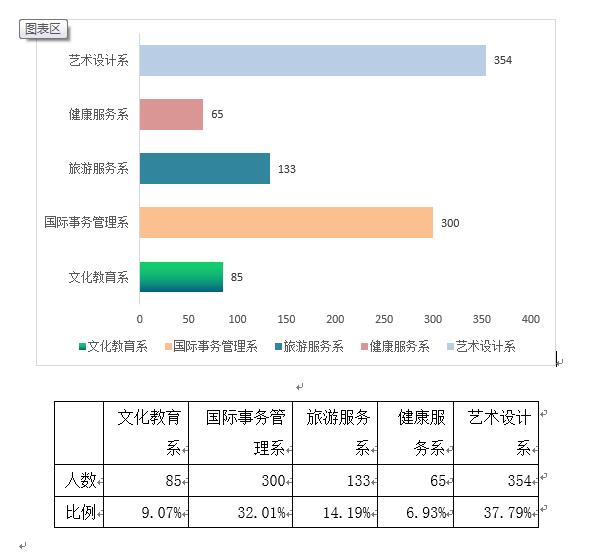

学院自2012年起开始招收男生,2017届毕业生中男生为219人,占总毕业生人数的23.37%,就业213人,就业率96.55%。女毕业生为718人,占总毕业生人数的76.62%,就业712人,就业率99.71%。下图为2017届毕业生性别比例的图示:

图1-2 2017届毕业生男女生人数比例

2.毕业生生源地

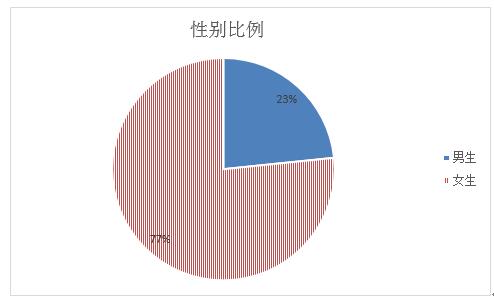

2017届毕业生中,福建省内生源911人,占生源总数的97.22%,江西省7人,占生源总数的0.74%,河南省3人,占生源总数的0.32%,重庆市3人,占生源总数的0.32%,广西省、山西省、云南省分别有2名毕业生, 各占生源总数的0.21%,剩余其他省份合计7人。2017届毕业生生源地分布如图1-3所示。

图1-3 2017届毕业生生源地分布

二、毕业生就业率

就业率是反映大学生就业情况和社会对学校毕业生需求程度的重要指标和参考依据。根据相关统计,学院2017届毕业生的总体就业率为98.72%。其中签约人数463人,签约率为49.41%;升学70人,占7.47%;自主创业人数1人,占0.11%;应征入伍1人,占0.11%。 2017届分专业毕业生就业率情况表如表1-4所示。

| 系 | 专业 | 毕业生人数 | 签约人数 | 签约率 | 有接收函 | 总就业率 |

| 健康服务系(93.85%) | 食品营养与检测 | 52 | 42 | 80.77% | 7 | 94.23% |

| 家政服务与管理 | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 100.00% | |

| 老年服务与管理 | 6 | 3 | 50.00% | 2 | 83.33% | |

| 国际商务管理系(100.00%) | 商务英语 | 34 | 16 | 47.06% | 18 | 100.00% |

| 商务经纪与代理 | 40 | 9 | 22.50% | 31 | 100.00% | |

| 国际经济与贸易 | 70 | 21 | 30.00% | 49 | 100.00% | |

| 会计电算化 | 119 | 93 | 78.15% | 26 | 100.00% | |

| 公共事务管理 | 37 | 23 | 62.16% | 14 | 100.00% | |

| 旅游服务系(100.00%) | 涉外旅游 | 53 | 6 | 11.32% | 47 | 100.00% |

| 会展策划与管理 | 31 | 7 | 22.58% | 24 | 100.00% | |

| 酒店管理 | 49 | 7 | 14.29% | 41 | 100.00% | |

| 艺术设计系(97.74%) | 建筑室内设计 | 85 | 81 | 95.29% | 3 | 98.82% |

| 多媒体设计与制作 | 56 | 43 | 76.79% | 13 | 100.00% | |

| 纺织服装类 (服装设计) | 29 | 12 | 41.38% | 17 | 100.00% | |

| 艺术设计 | 43 | 23 | 53.49% | 20 | 100.00% | |

| 工程造价 | 141 | 90 | 63.83% | 43 | 95.03% | |

| 文化教育系(100.00%) | 应用英语 | 85 | 7 | 8.24% | 78 | 100.00% |

| | 合计 | 937 | 463 | 49.41% | 433 | 98.72% |

图1-4 2017届分专业毕业生就业率情况表

三、毕业生去向及地域流向

1.毕业生总体去向分布

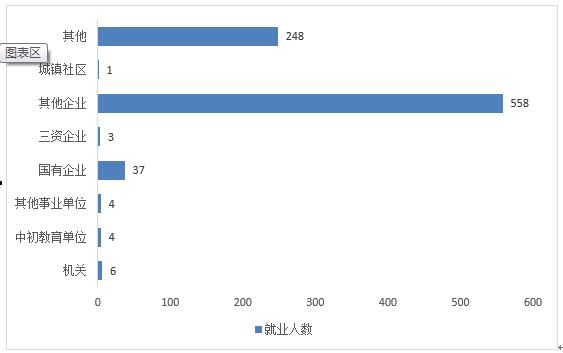

我校2017届毕业生就业的单位性质覆盖了机关、中初教育单位、其它事业单位、国有企业、三资企业、城镇社区以及其他企业。其中其他企业居多,为558人,占64.81%;国有企事业单位 37人,占4.30%,具体情况如下图1-5所示。

图1-5 毕业生就业单位性质汇总表

2.毕业生就业行业分布情况

按毕业生就业行业的性质分成18个类别,总体来看,2017届毕业生就业行业中排名前六名的分别为居民服务,修理和其他服务业、建筑业、教育、信息传输、软件和信息技术服务业和住宿和餐饮业。具体行业分类情况如表1-6所示。

| 就业单位行业分布 | 就业人数 | 各分部占比 |

| 卫生和社会工作 | 5 | 0.58% |

| 公共管理、社会保障和社会组织 | 6 | 0.70% |

| 农、林、牧、渔业 | 8 | 0.93% |

| 交通运输、仓储和邮政业 | 8 | 0.93% |

| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11 | 1.28% |

| 金融业 | 12 | 1.39% |

| 科学研究和技术服务业 | 15 | 1.74% |

| 水利、环境和公共设施管理业 | 16 | 1.86% |

| 房地产业 | 18 | 2.09% |

| 租赁和商务服务业 | 19 | 2.20% |

| 制造业 | 21 | 2.44% |

| 文化、体育和娱乐业 | 33 | 3.83% |

| 批发和零售业 | 73 | 8.47% |

| 住宿和餐饮业 | 76 | 8.82% |

| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77 | 8.93% |

| 教育 | 81 | 9.40% |

| 建筑业 | 175 | 20.30% |

| 居民服务、修理和其他服务业 | 208 | 24.13% |

表1-6 毕业生就业行业分类汇总表

3.毕业生就业地域流向情况

毕业生就业主要集中在福州、厦门、泉州等省内沿海城市,其中福州市就业人数为539人,占57.52%;厦门市就业人数为125人,占14.50%,莆田市就业人数为85人,占9.86%,泉州市就业人数为61人,占7.07%,省内其它城市就业人数为31人,占3.59%。其它省、市21人,占2.43%,除外省生源毕业生回本省就业外到其它省份就业的人数较少。

图1-7 毕业生就业区域分布情况

第二章 毕业生就业情况相关调查与分析

为了全面分析研究2017届毕业生就业情况,采取分层抽样的方法,对2017届毕业生进行了问卷调查。调查内容主要包括:毕业生就业状况和对母校教育教学的评价等模块。调查从2017年9月持续到11月,共发放调查问卷500份,收回有共收回有效问卷447份,问卷有效回收率高达89.40%,适合进行进一步的相关就业情况分析。以下分别从2017届毕业生的薪酬情况、专业对口度、离职情况和就业满意度等方面展开调查,分析结果如下:

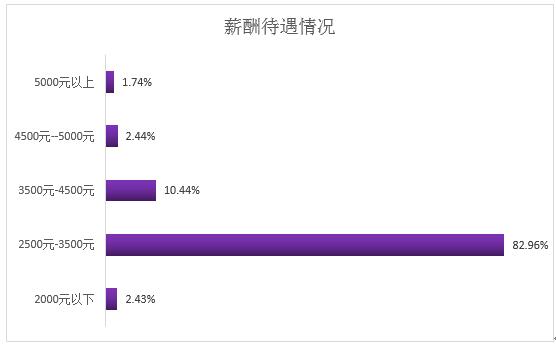

一、毕业生薪酬情况

薪酬水平是反映毕业生就业状况的关键指标之一。通过对收集回来的原始数据进行处理,筛选出那些已落实工作的毕业生,分析他们实习转正后的平均月收入情况,分析结果如下图所示。可以看出,平均月收入位于2500-3500元的毕业生最多,占80.96%,而低收入水平的毕(即2000元以下)较少,比例为1.16%。对于初次就业、且处于刚毕业学生而言,月薪2500元-3500元也是合理的工资待遇。

图2-1 毕业生薪酬待遇情况

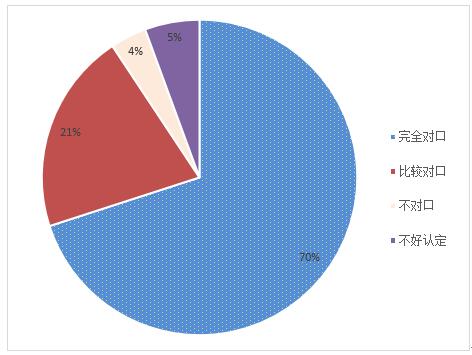

二、毕业生专业对口率情况

毕业生的专业对口度,即专业与工作的关联度也是衡量一个毕业生就业质量的重要指标,高专业对口率代表毕业生驾驭工作时更加轻松与自信,继而影响到毕业生的工作满意度以及就业质量。下图所示,根据就业信息统计以及学生就业跟踪反馈数据,我院2017届毕业生专业对口率在70.01%,专业相关率20.68%,总体对口率90.69%。反映了学校在专业设置方面是非常科学有效的,学生掌握的知识技能也能很好的满足社会岗位需求。

图2-2 毕业生专业对口率情况

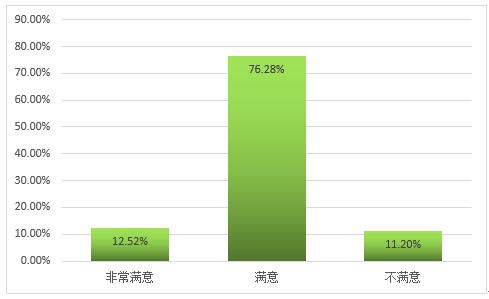

三、毕业生对就业现状的满意度及评价

就业状况满意度是直接反映毕业生就业质量的一个重要指标,也是毕业生对自身综合评价的一个主要的主观指标。学生根据对往届毕业生就业状况的了解和自身对未来职业的理解,形成自已对未来职业的期望,如收入、福利、是否符合自己的兴趣爱好等,毕业生在自己求职及实习过程中,通过实际感受与期望相比较,形成自己对就业的满意度。根据问卷调查的统计结果,本校毕业生对当前工作的总体满意度较高。其中,12.52%的毕业生对当前工作表示“非常满意”, 76.28%的毕业生表示“满意”,认为“不满意”的比例仅为 11.20%。表明毕业生对目前的就业状况比较满意,说明学校的就业工作开展的很有成效。

图2-3 毕业生就业满意度评价

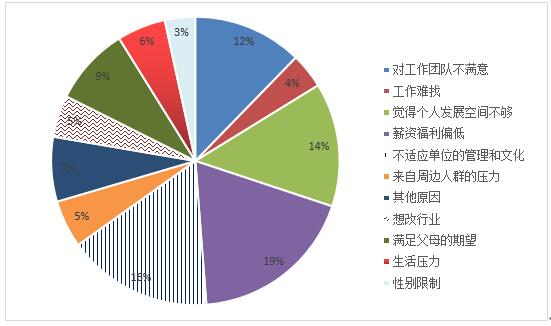

毕业生对于目前工作不满意的原因调查结果显示, “薪资福利偏低”和“不适应单位的管理制度和文化”是主要原因,比例分别是是 18.67%和16.32%;其次是“觉得个人发展空间不够”,所占比例为13.87%;另外,选择“对工作团队不满意”和“满足父母的期望”的比例分别为 12.27%和8.75%。

图2-4 毕业生对工作不满意愿意调查

五、用人单位对毕业生的满意度及评价

根据毕业生所在单位的单位性质采取分层抽样,2017年9月-12月,学院对用人单位进行就业追踪调查,320家用人单位认真填写问卷,客观反映了用人单位对毕业生的评价、对学院人才培养工作的评价等。同时在11月份校园招聘会上还对180家用人单位进行问卷调查,回收110家有效样本。被调研的110家用人单位分布于19个行业,被调研单位性质较多的是非公有制企业和三资企业,这与毕业生行业分布、单位性质分布大体符合。

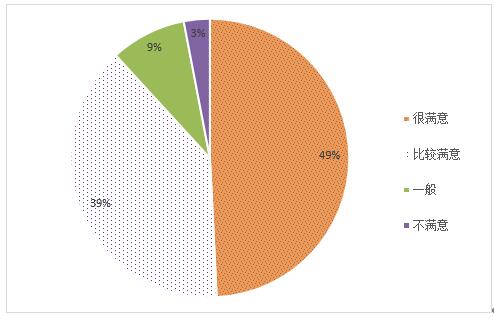

综合问卷调查用人单位对毕业生的满意度,结果显示,用人单位对福建华南女子职业学院2017届毕业生总体满意度较高。具体情况见下图;其中对我校毕业生表示很满意比重最大,占总数的49.23%,比较满意的占38.97%,而表示一般和不满意的比例较低,仅为8.78%和3.02%,说明用人单位对我校16届毕业生评价较高,深受单位欢迎。

图2-5 用人单位对我校学生的满意度

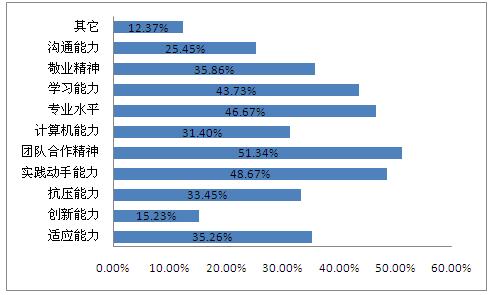

用人单位普遍认为我校毕业生的综合素质较高。在十项素质能力调查中51.34%的用人单位认为我校毕业生的团队合作能力最优秀,46.67的用人单位认为我校毕业生的专业水平和技能较强,这是我校长期以来坚持培养应用型人才,坚持培养学生的综合素质的积极结果。

图2-6 用人单位对2017届毕业生优势能力评价

第三章 就业工主要作措施

就业工作是高校人才培养的重要环节和衡量高校办学水平的重要指标。我校一贯高度重视就业工作,近年来,面向地方区域经济发展需求,深化教育教学改革,创新人才培养模式,完善就业工作体系,努力提升毕业生就业质量。针对2017届毕业生,就业工作主要做法如下:

1.搭建就业平台,拓宽就业渠道

在当前就业总量压力大,结构性矛盾突出的严峻情况下,招生就业处把收集发布各类用人单位信息作为就业工作的重点,做好毕业生与用人单位的桥梁,一年来接待了来访企业50余家,接待130余人,通过学院就业网站、就业工作QQ群、专业和班级QQ群、微信等渠道,搭建了一个多渠道就业平台。一年来审核并发布了1000余条招聘信息,为全院毕业生提供了4000多个工作岗位。通过热情接待、周到服务与众多用人单位建立了良好的合作关系。在2016年11月23日,顺利召开了2017届毕业生大型校园招聘会,邀请到了中国海峡人才市场人才服务中心、福建中医药大学附属第三人民医院、香格里拉酒店、福建网龙计算机网络信息科技有限公司、福建省外国机构服务中心、福州联通公司等180家企、事业单位参会,现场提供了就业岗位3000余个,不仅吸引了1200多名毕业生进场应聘,部分一二年级的学生也提前观摩,了解市场需求,熟悉应聘环节,积累就业经验。经统计,现场用人单位共收到简历2136份,招聘会的组织得到了用人单位及学生充分肯定。另本学年还组织了28场企业校园专场招聘会。

2.加强就业指导,提升服务水平

毕业生就业指导形式多样,内容丰富。一是继续实施专题式就业指导课程教学、日常指导和网上在线指导三位一体的就业指导方式。二是及时在网络、宣传栏等载体上发布就业创业政策;三是聘请专家举办了6场大小型就业指导讲座,其中覆盖全体毕业生的大型讲座2场;四是依托各系各专业先后开展了模拟面试、演讲比赛等活动,提升学生就业实战演练。就业指导内容涵概了就业政策解读、就业形式分析、求职应聘技巧等各方面的内容,对学生在择业准备、简历撰写、面试技巧、职场礼仪等进行了全方位指导。五是依托学院校友办,为校友企业和在校学生牵线搭桥,并借助校友力量在企业大力推荐毕业生。

3.关注困难学生,重视就业帮扶招就处对就业帮扶与推荐就业困难毕业生群体给予高度关注与关怀。

对就业困难毕业生群体摸底建库,协同各系各专业共同做好贫困学生帮扶工作。根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2017年毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2017〕25号)精神,经学生个人申请,学院审核推荐,学校复核,共有47名2017届毕业生符合申请条件。每生2000元,共计9.4万元。目前已经全部发放到位。

对部分农村学生、能力较差学生、心理困难学生也给予高度关注,建立密切联系,采用座谈会、网络等方式,倾听学生的就业意愿和诉求,给予及时的辅导,并持续不断地提供就业岗位,给予实质性的帮扶。

4.认真做好毕业生派遣工作

今年我院共毕业937名我院在籍学生和省教院学前132名学生,为顺利做好毕业生离校工作,招就处工作人员在各系各总支的协助下,不辞辛苦,扎实工作,邀请了海峡人才市场的工作人员来学院坐班,审核就业协议书,解答师生各种问题;培训毕业生辅导员,规范工作流程,很好地配合了学院毕业生离校工作,为毕业生顺利离校奠定了良好基础;在暑假期间,招就处老师、各辅导员不畏酷暑,在学校加班加点,打印毕业生报到证,整理核对邮寄档案并分类,并做好毕业生改派工作等。

第四章 毕业生就业形势研判

一、机遇

1.互联网时代创造了更多女性就业机会。现代社会进入了以能源和信息为基础的互联网时代。互联网时代为女性提供了更加灵活多样的就业形势和机遇。

2.创意型创业的发展为女大学生创业提供了更多的可能。创意型创业是目前大学生创业的主要方向,女大学生在细腻的技术、形象的思维和良好的语言表达能力方面具有先天优势,这些都是创业者应具备的软实力,未来女大学生有较好的创业前景。

3.第三产业的发展为女大学生就业提供了更多的选择。随着第三产业的快速发展,适合女性的就业岗位越来越多。这些服务类岗位不仅有较优厚的工资待遇,更有助于个人综合能力的提升,给女性提供了更多的选择空间。我校应用型人才培养的定位适应今后市场需求。

4.为女大学生就业提供了更广阔的平台。在多年的办学过程中,历届省、市领导及妇联领导都给予特殊的关爱和支持,为学校发展、女性人才培养以及女大学生就业创业提供了广阔的平台。

5.学校办学质量的提高及社会影响力的扩大为女大学生就业奠定了良好基础。学院坚持“自强、开拓、勤朴、奉献”的办学指导思想,坚持走内涵式发展道路,适应社会发展形势,全面深化教育教学改革,努力将学生培养成德才兼备、知行合一、智勇双全、知性高雅的优秀女性人才。学校的人才培养质量赢得了社会良好声誉,为学生实现更高质量就业奠定了基础。

二、挑战

1.毕业生总体就业形势复杂严峻。近几年,全国高校毕业生人数持续增长,高校女生比例超过男生,并呈逐年递增的趋势。国家经济发展增速趋缓,就业中总量压力和结构性矛盾依旧比较突出,毕业生就业形势依然复杂严峻。

2.就业不平等因素客观存在。女大学生就业来自性别、院校、地域方面的不平等压力较大,特别是二胎生育政策的全面放开,对女大学生就业的影响会尤为凸显。

3.个别毕业生就业观念有待转变。大部分毕业生不愿意回生源地就业,部分毕业生仍然将眼光盯在党政机关、高等院校、国有企业、事业单位,主观愿望与实际之间存在落差。

4.不急于就业学生人数增加。部分学生准备考研、出国、考证(律考、注会等),就业意愿不强。